最早认识扑克牌时,我管那个底下尖尖、顶上一左一右两道对称弧线的图案叫“红桃”。本地话一向是这么叫的,它的形状也的确接近一个抽象的桃子。不过,通过一本介绍扑克玩法的书,我知道它的正式名字应叫“红心”;同时,“黑桃”倒没有改叫“黑心”,因为它把红桃倒了过来,还多了一个蒂,正是这个蒂,使这颗桃不易让人联想到心脏的样子。

《西游记》里的孙悟空,称为“心猿”,天性饥渴、躁动、贪吃、行为无目的、始终不谙世事,众所周知,也是最爱吃桃,所以心与桃肯定有隐秘的文化联系。西方中世纪,艺术家也把心脏简化为一个桃形,但有时是梨形或其他形状,并未稳定下来。乔托在帕多瓦的教堂壁画上,慈善女神托着一个水果碗,碗上有一个泪滴形的心。更多的时候,画家把心画成常青藤叶子的形状。

心的形状是教会慢慢确定下来的。所谓“圣心崇拜”,它取代了方济各会的耶稣五伤崇拜,再后来,圣心被罗马天主教会用来作为自己的象征,以反对打上门来的新教。耶稣基督撩开前胸的袍子,胸膛正中一颗红心烁烁放着光,有时圣母玛利亚站他边上,胸前做同样的处理。但这个标志血丝呼啦的,其实不太吉祥。在19世纪末,来到卢旺达传教的天主教传教士,好不容易跟几个愿意开化的“野蛮人”说上话,他们指着传教士袍子上的圣心咿咿呀呀:这东西跟我们的图腾有什么区别?

所以接下来,就要说到一位杰出人士:米尔顿·格雷瑟,是他把心形标志从宗教的控制下解放为一个暖烘烘的世俗符号。发明扑克这种“娱乐用品”的人,都没能做到这一点。

任何简单到不值一提的设计,都得有位了不起的首创者。格雷瑟先生今年86岁,被尊为“平面设计界的米开朗基罗”。他说他五岁时想以艺术为业,他的父母,一个冷眼反对,另一个热心支持,刚好给他的道路支起了一个推力和压力互相支撑的人字形掩护顶。十几岁时他学绘画和卡通,结果选了介于两者之间的第三条道路:平面设计。

四十年前,美国正向卡特时代过渡,纽约市进入一段管理最差的时期,犯罪率达到了史上最高,到处是可卡因瘾君子,下东区以及布朗克斯等地彻头彻尾腐化了。杰拉尔德·福特,20世纪美国总统里政绩和名誉排名倒数的一位,拒绝出资挽救纽约的衰败,城里治安恶化,遍地垃圾令人无处下足,一不小心便踩一脚狗屎。光是提高罚款金额是没有大用的。纽约人酝酿一场救市运动,而一些足够精明的头脑则考虑着如何利用好潜在的公民精神,优先把落到谷底的旅游业给拉起来。

格雷瑟就是在布朗克斯长大的。为这场救市运动,他献上了一个新设计的logo:I?NY。

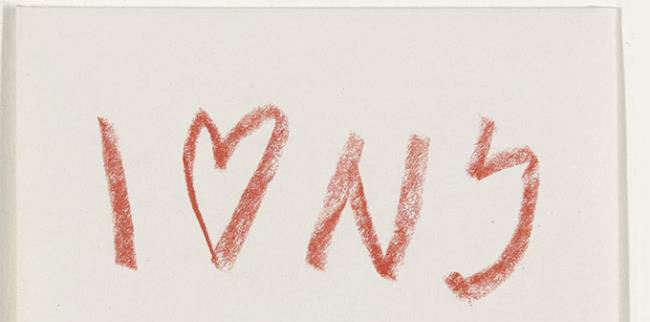

他用红蜡笔在随手找来的半个信封上草草涂出初稿,现在,这个信封已被纽约现代艺术馆永久收藏,其价值,照格雷瑟自己的话说,抵得上一小张毕加索。很少有哪个logo的流行度能与它比肩的了,它毫不费力地满足了人眼对几何美感的预期:字母用的是那时最常见的打字机字体,笔画拐折和收束的地方都有水平的短横。四个字符组成一个正方形,那颗圆胖的心,与扑克牌上窄瘦的形状不同,与极力具象化的圣心更是两回事。

当四面八方的行动者举起印有它的标语牌时,它的效应远远超出了格雷瑟最初的预想。人们感觉温暖,尤其让纽约人当时最喜闻乐见的人——外来旅行者受了共情的触动:他们来到一个地方,看到此地的居民正在为家园公益而走上街头,要比来到一个井井有序的地方更容易对它产生感情。行动总是要比寂静更有感染力。我们对一个地方的共同爱,反过来创建并塑造了我们的地方共同体,格雷瑟的设计,越看越有熟思的智慧。

格雷瑟没有从这个设计里得到一分钱,他放弃版权,谁都可以复制,纽约城里到处举起同样的牌子,不论男女老少,城里人还是乡下人,对它一见如故,没有人觉得这是一个“设计作品”,它似乎早就在那里了,就像苏格拉底、孔子、十字架或自由女神像那样供人随时取用。在特定的时间背景下,它传递的心理力量,不是一万张海报或一百台高音喇叭可以企及的。无声的观看战胜了喧嚣的呼喊。三十多年过去,纽约不知从I?NY中得到多少获益,不管是有形的还是无形的;到“9.11”时,“I?NY”已不再是一个故事,一个众人一起制造出来的现象,而是早已预备妥当的,受伤之后自然的倾吐。

人们很难去喜欢一个充满自信的巨人,但脆弱的巨人,比脆弱的小人物更容易赢得情感投放。在“9.11”时,纽约就是这么一个脆弱的巨人:这是我的城市,我属于这里,不只是今夜,还有日后的每一天。人们对城市的关心与疼爱突然上升了十个级别。在拥有I?NY的城市和它的敌人也许不无理由的愤恨之间,人们会站在哪一边,难道还用问么?你曾看过一万次I LOVE NY的字样,但第一万零一次看见时,你还是会微笑。

此所谓“设计的力量”,但也是红心作为符号本身的魔力。以任何工具、任何形式摹画格雷瑟的logo,画得越不规则,使用的字体越是多样,寄托的认同便越是强烈。它要的是参与的态度,犹如千金市骨的意义所示。NY可以用任何一个地名来代替,自然,也可以用比如说一神教里一神的名字取代,而当人们这么写的时候,正如在便笺留言后加个笑脸那样,软化了观者对原教旨主义的戒备。一个人的帽子上是纹一个十字架还是写个“I?CHRIST”,观感大不一样,也许,戴帽子人的神态也大不一样。

城市皆有灵魂,纽约命定要拥有格雷瑟和I?NY,它简洁到让任何地方的人都可以搬用,但每一次使用,不管人们是否意识到,又都是在向纽约表示敬意——于是每个城市都带上了纽约的灵魂。这让我想到了托尼·朱特暮年病中所作的《记忆小屋》,内有一篇短文谈到,纽约精神,在于挂上“纽约”名头的东西,往往并不是本质主义意义上的“纽约的”。“纽约之于美国的关系,从不像巴黎之于法国:纽约从没有将视线完全放在自己身上过。”

朱特写了这样一件事:他刚到纽约时,为了改一套衣服而去了一家裁缝铺,老裁缝为他量体之后抬眼看看他:你这衣服在哪儿洗的?朱特说,是在拐角中国人开的洗衣店里洗的。裁缝“直起身,长久而严厉地凝视着我,层层剥去了我身上的巴黎、剑桥、南部伦敦、安特卫普,直指我的东欧核心(朱特是生于伦敦的东欧犹太人后裔)”,他操着东欧口音说:“你为什么把衣服给中国佬洗?”

不必改宗易帜,指天发誓,各色人等在纽约都能自如地保留着带自出生地的色彩、气息、行为模式,而这恰恰成为他们忠于纽约的理由。我说的这些仅是在精神和心理层面上的,I?NY也是一个细水长流的成功的商业案例,可以得到相当于麦当劳、星巴克或可口可乐那样级别的品牌的研究。不过,麦当劳之类美国名片,真未必能比那颗人所共知的红心有更重的分量,能拯救纽约,还能将它继续稳固在“世界之都”的位置上。(文/章乐天)

来源:第一财经网